RICOSTRUITO IL VITTO DI AUSCHWITZ

di Tommaso Lucchetti

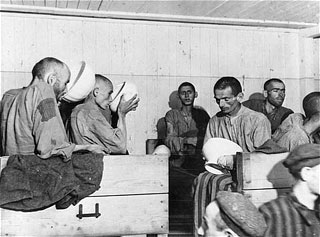

Fece molto discutere qualche anno fa un’iniziativa didattica legata alla visita dei campi di concentramento, che intendeva approfondirne la storia facendone conoscere e rievocandone il regime alimentare. In effetti tra tutti i contesti storici e culturali, su cui veramente si può indagare, con ricchezza di spunti la cultura gastronomica e conviviale, può veramente sembrare una beffa atroce soffermare questo punto di vista sui luoghi deputati allo sterminio di massa, dove l’aberrazione si è espressa (oltre che nei modi tragicamente noti) anche in una miseria coatta perpetuata principalmente attraverso l’imposizione di fatiche sovrumane e le sofferenze della fame, con l’umiliazione aggiuntiva di cibi che era arduo definire tali.

Le testimonianze dei sopravvissuti raccontano come la forza vitale e l’istinto feroce di sopravvivenza passassero anche sopra certi alimenti intenzionalmente simili a foraggio. Silvana Spizzichino, una delle sopravvissute tra i deportati del ghetto romano, stemperava il dramma dei suoi ricordi, con atavica e bonaria saggezza capitolina, raccontando come le altre prigioniere l’avessero inquadrata con simpatia come la classica italiana scaltra e vorace (secondo stereotipo), sempre in cerca di qualche fortunoso scarto di cibo. Tra le memorie dei reduci e le scarne documentazioni dei ranci è stato ricostruito il vitto di Auschwitz: a colazione pane (poco) e brodaglia nera come (provocatorio) surrogato di the o caffè; a pranzo una zuppa, per quattro volte alla settimana “di carne” (cucinata con grasso, ossa spolpate, salsicce magre), e tre volte vegetale (con patate, rape, orzo, semola di miglio o farina di segale, acquosa e così ripugnante che i nuovi arrivati non ancora stremati non riuscivano a finirla dalla nausea); infine a cena con l’aggiunta di 25 grammi di salsiccia o margarina, talvolta un cucchiaio di marmellata o un pezzo di formaggio.

Oltre al desolante conteggio calorico anche la qualità e tipologia dei cibi era sconfortante. Per chiunque sarebbe stata una degradazione ben al disotto della minima soglia della dignità umana, ma probabilmente tutto ciò era ancor più una sofferenza per i destinatari della “soluzione finale”, considerando come da sempre per gli ebrei la cucina e la mensa rappresentino un tratto fortemente distintivo della loro identità, un patrimonio culturale di origine antichissima tutelato e perpetuato con devozione.

Questo popolo condannato alla diaspora, e a non avere per secoli una propria terra, non aveva quasi mai la facoltà di determinare autonomamente quali risorse alimentari coltivare, allevare o produrre: ed allora era la scelta dei cibi al mercato ad affermare la propria volontà e a ribadire il proprio essere, seguendo quei precetti di “purezza” elencati nel Levitico (uno dei primi libri della Bibbia). Ancor più era la sapiente manipolazione in cucina, seguendo ricette antiche custodite gelosamente e tramandate in famiglia, a rappresentare il baluardo di un autentico patrimonio culturale, affidato alle pietanze, ai loro sapori, alla loro riconoscibilità ed al loro forte potere evocativo. E soprattutto l’irrinunciabile identità viene ribadita dalla celebrazione delle feste, dove anche qui gli alimenti serviti assumono una particolare connotazione simbolica, ben più forte che in altre culture: nel pasto della Pesach (Pasqua) ogni portata reca un significato ed un rimando ben preciso, ma un preciso codice alimentare articola tutte le altre ricorrenze festive del calendario liturgico, scandite da precisi rituali e cerimoniali, e da un’arte consapevole nell’imbandire e decorare la mensa, trasformando la tavola apparecchiata e la sala del convitto in autentici capolavori di arte effimera, vera e propria espressione di creatività da sempre (lo studioso Motis Delader ricostruisce ad esempio gli apparati per la “Festa delle Capanne” nel Medioevo in Spagna).

La cura degli addobbi, della sistemazione di tovagliati, stoviglie e corredi da mensa (conservati con ossequiosa cura) si abbinava quindi con maestria alle pratiche di cucina, veicolo di cultura non solo materiale ma anche fortemente intellettuale, sia nella festa che nella quotidianità più ordinaria. E’ per questo che, a differenza di altri studiosi, gli ebraisti si occupano con grande naturalezza di cucina, senza imbarazzi di sorta, come la studiosa e traduttrice Elena Loewenthal, che oltre a saggi di letteratura e romanzi ha scritto con passione ed affetto “Buon appetito, Elia: manuale di cucina ebraica”. Per una bibliografia a tema sono fondamentali gli splendidi saggi sulla storia e le tradizioni ebraiche di Ariel Toaff. Riguardo all’ambito locale va ricordato il contributo di Maria Luisa Moscati Benigni sulle tradizioni ebraiche pesaresi e urbinati, oltre a quella preziosa memorialistica che recupera i quadretti di casa del secolo scorso, dalle memorie familiari anconetane di Giancarlo Sonnino alla raccolta di Frida di Segni Russi, antologia di ricordi culinari e conviviali, che da testimonianze della Ferrara di Giorgio Bassani e dei Finzi-Contini scende nell’Adriatico sino a Senigallia al capoluogo dorico. Gli ingredienti e le pratiche di cucina e di mensa diventano così strumenti per quella formula magica, scambio ed identità, che attraverso gli incroci di mercati diversi e di differenti storie (minime di famiglia, e massime dei grandi e spesso drammatici eventi) rendono ricca una civiltà ed un gruppo sociale.

(articolo scritto per l’Eco cartaceo nel 2011)